| 第2回上野清美教室書展(2024/7/1~6 小津ギャラリー)作品 |

| 第1回上野清美教室書展 作品の写真は、制作者名の五十音順に並んでいます。作品をクリックすると高解像度の大きな写真を表示します。 |

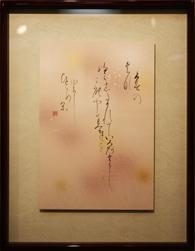

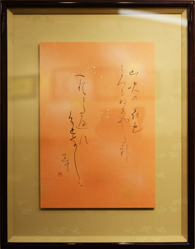

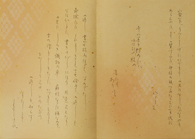

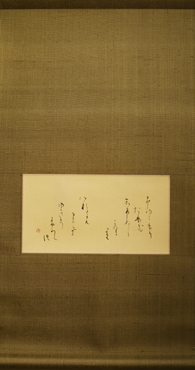

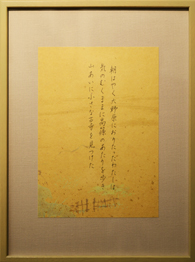

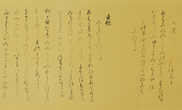

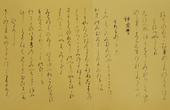

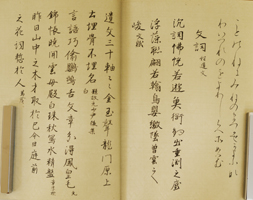

| 柄野 ミヨ 臨「高野切第一種 古今和歌集巻第二十」平安時代 伝紀貫之筆 | |||||

|

|

|

|

|

|

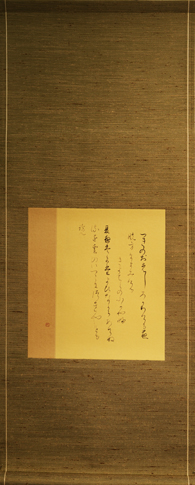

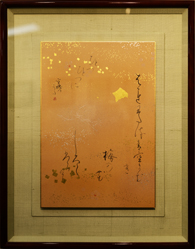

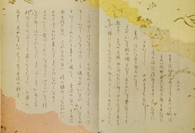

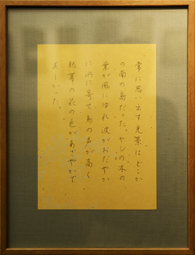

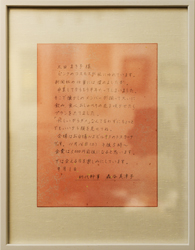

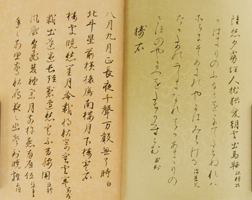

| 出口 紀子 臨「粘葉本和漢朗詠集」平安時代 伝藤原行成筆(筆ペン) | |||

|

|

|

|

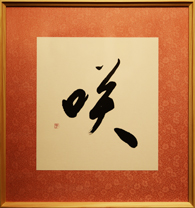

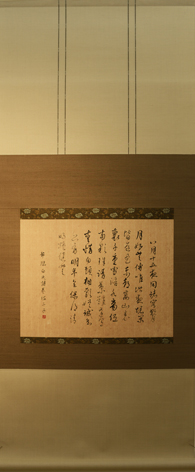

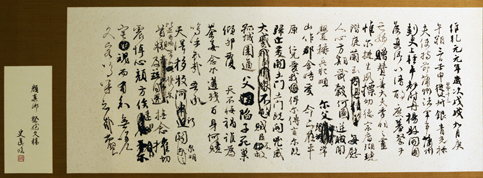

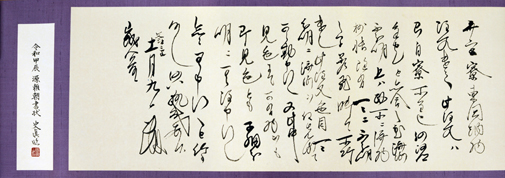

| 平山 史眞 | 平山 史眞 |

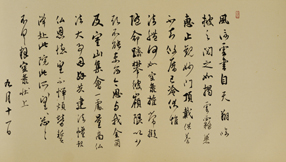

臨「祭姪文稿」中国唐時代 顔真卿筆 【安禄山の乱に殉じた兄の子、秀明の霊を祭ったと きの祭文の草稿。顔真卿五十歳の書(758年)】 |

臨「文治三年十一月九日付書状」鎌倉時代 源頼朝筆 臨「文治三年十一月九日付書状」鎌倉時代 源頼朝筆【伊勢にいる配下の山城の介に、伊勢に赴く斎宮の為の費用の調 達に関する命令を伝える手紙。源頼朝四十歳の書(1187年)】 |

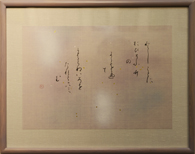

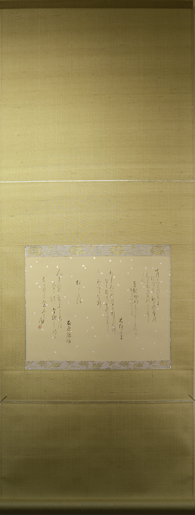

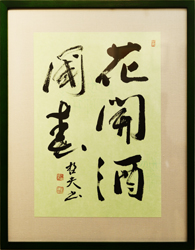

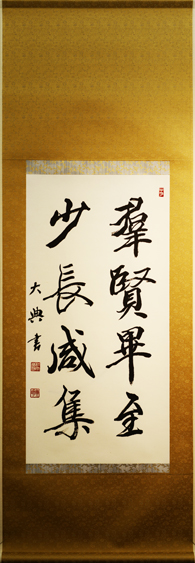

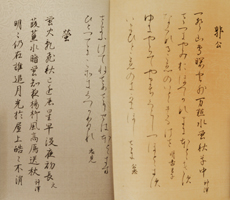

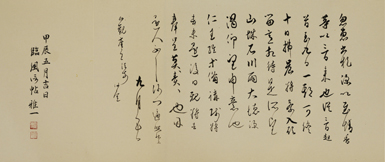

| 矢尾 雅一 臨「風信帖」「忽披帖」「忽恵帖」平安時代 空海筆 | ||

|

|

|

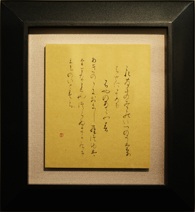

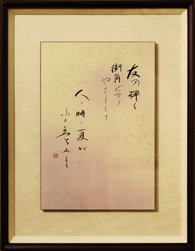

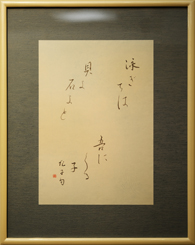

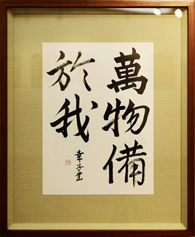

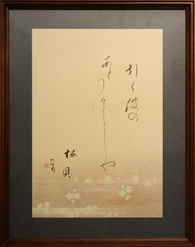

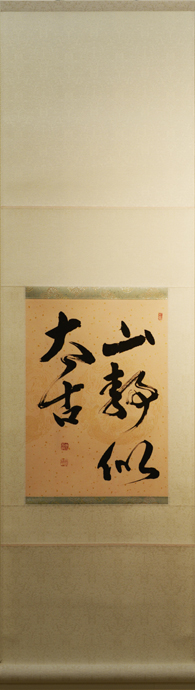

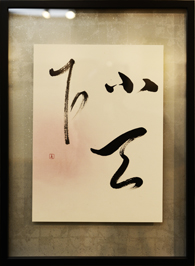

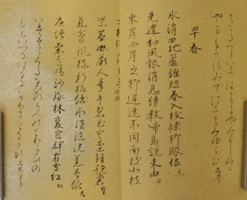

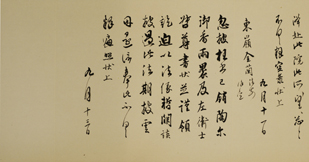

| 渡邉 けい子 | 渡邉 聖子 | 渡辺美由紀 | 上野 清美 | 上野 清美 |

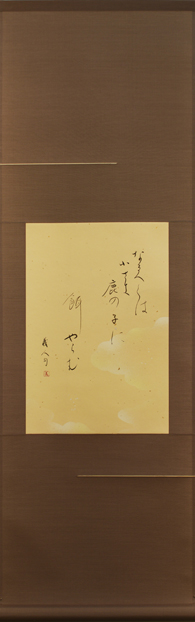

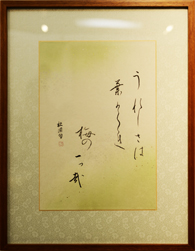

うれしさは うれしさは 葉がくれ 梅の一つ哉 (坪井杜国) |

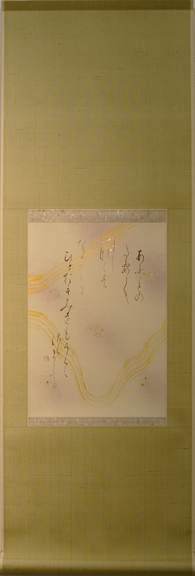

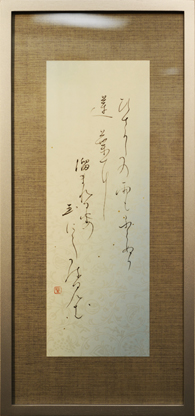

ひさかたの雨も降らぬか ひさかたの雨も降らぬか蓮葉に 溜まれる水の 玉に似たる見む (万葉集) 【あの空から雨でも降ってこないか、蓮の葉っぱに 溜まった水が玉のようにきらきら光るのが見たい】 |

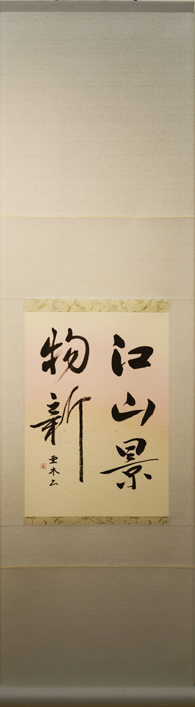

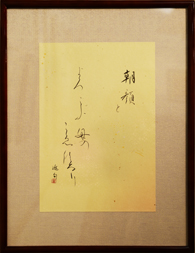

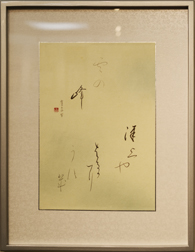

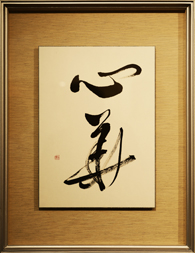

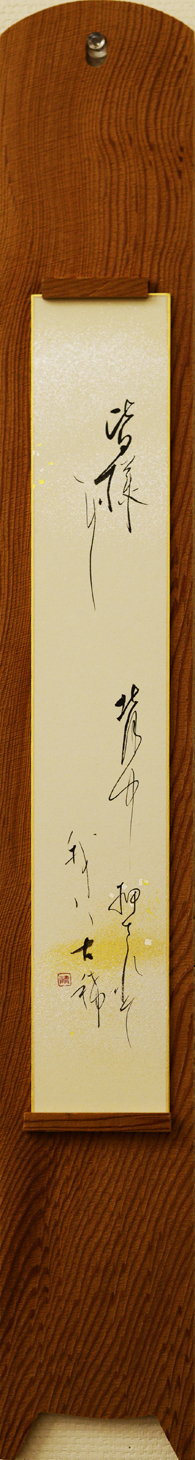

春山茂春月明 春山茂春月明(春山茂り春月明らかなり) 【草木の茂った春の山に 月が明るく照らしている】 |

|

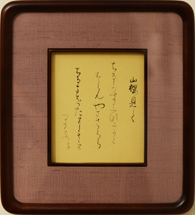

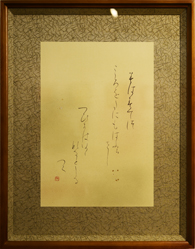

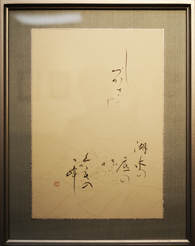

若竹のごと 若竹のごとすくすく のびやかに (自作) BACK TO TOP |

| Copyright (c) UENO Kiyomi All Rights Reserved. |